Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous

Mot de passe oublié ?Anna Roussillon : » Multiplier les petits récits locaux pour nourrir un grand récit »

Comment vous êtes-vous retrouvée à filmer Farraj ?

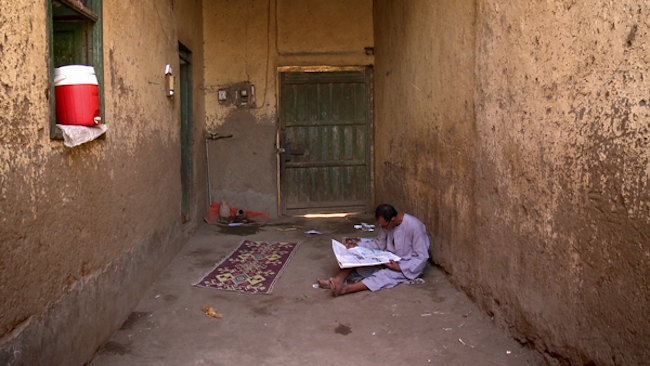

En 2009, j’étais en repérage à Louxor pour un essai sur le tourisme de masse. Mais mon projet n’avançait pas. J’ai rencontré Farraj par hasard et me suis liée d’amitié avec lui. En janvier 2011, je lui ai expliqué que je laissais tomber mon projet pour faire un film avec lui sur la campagne. Il a tout de suite embarqué et nous avons commencé à travailler.

En janvier 2011, c’est-à-dire quelques jours avant que la place Tahrir du Caire soit envahie par les manifestants ?

Oui, mais en janvier 2011, on ne sentait pas du tout la Révolution gronder au village. Le 25 janvier, les manifestations au Caire ont commencé, réprimées par la police et personne n’imaginait que la situation basculerait aussi vite. Le 27 janvier, je suis rentrée à Paris. Tout a explosé le 28 : le siège du parti a été incendié et l’armée est descendue dans la rue. Ce n’était pas prévisible, sinon je ne serais pas partie.

Comment avez-vous réagi ?

L’aéroport était fermé. Je n’ai pas pu revenir avant mars, C’est à ce moment-là que j’ai eu mes premières discussions politiques avec Farraj, indépendamment de mon échange Skype avec lui depuis Paris et qui est dans le film. A cette époque-là, nos conversations n’étaient pas construites : Farraj était encore dans la rhétorique du complot, avec un discours dans la tradition Moubarak, et moi j’étais très enthousiaste sur la révolution. Du coup, nous n’arrivions pas à nous parler puisque nous ne parlions pas de la même chose.

Qu’avez-vous fait pour que vos discours se rejoignent ?

J’ai pris la décision de rester au village, de ne pas aller au Caire où tout se passait et de construire avec Farraj un espace de conversation autour de la question politique. Je voulais cheminer avec lui, pas lui faire la leçon. C’est la raison pour laquelle je suis un personnage du film même si on ne me voit pas. J’ai fait le pari que ça allait fonctionner.

Comment avez-vous eu autant confiance en lui ?

Parce que je le connaissais bien. Je ne savais pas quelle serait son évolution politique, mais cela m’intéressait de voir comment il allait se relier à ce processus en marche. J’ai donc commencé à travailler au village. De manière intuitive, j’ai pensé qu’interroger la place et le regard de quelqu’un qui est loin des événements et regarder comment il s’implique pouvait être intéressant.

Ce choix n’était-il pas risqué ?

La distance par rapport aux événements n’a pas toujours été facile à assumer. Durant l’été 2011 surtout, j’étais au village où il ne se passait rien, alors qu’au Caire les manifestations battaient leur plein. Mais j’ai compris assez vite que cette contrainte du décentrement que je m’étais donnée pourrait devenir une force.

Quel dispositif avez-vous mis en place pour montrer que cette onde de choc parvient au village alors que rien ne bouge ?

Une fois l’espace de conversation créé avec Farraj et les autres, regarder de loin les événements impliquait que cette chronique politique soit en prise avec la vie du village, le travail, les relations familiales. Parce que leur discours politique ne devenait intéressant, profond, qu’en voyant d’où ces gens-là parlaient.

Pourquoi, dans votre narration, donnez-vous tant de place à la télévision ?

La TV est le centre de gravitation de la famille le soir, car au village il n’y a rien d’autre à faire. C’est aussi par là que le monde extérieur arrive, c’est l’outil qui permet aux gens de se faire une sorte de culture politique. Au moment de la Révolution, des chaînes privées de toutes tendances (islamiste, libérale, etc.) ont émergé et une certaine fracturation du discours médiatique s’est alors exprimée. Le discours politique de Farraj se construisait quand il regardait la télévision et réagissait. Je savais que les spectateurs s’en serviraient aussi pour suivre le fil des événements.

Farraj reste votre point d’ancrage, mais vous filmez sa famille, ses voisins, ses amis. Pourquoi ?

Je voulais inscrire le discours politique dans sa vie, dans sa cellule familiale et au-delà. C’était facile parce qu’à ce moment-là, tout le monde parlait des événements. Certains ont refusé d’être filmés mais je tenais à avoir un personnage féminin. La femme de Farraj n’a pas voulu. Sa voisine, qui est assez fascinante, a accepté. Il faut dire que c’est plus compliqué pour une femme d’assumer une parole politique au village.

Pourquoi ?

Il n’y a pas vraiment d’interdit, c’est la répartition sociale de la parole qui est comme ça. J’avais pour moi l’atout d’être une femme étrangère qui parle couramment arabe et connaît bien l’Egypte. C’est un statut étrange, aussi confortable qu’inconfortable, mais qui me donne la possibilité de circuler comme les hommes tout en m’adressant aux hommes et aux femmes.

Aviez-vous une équipe, un producteur qui vous soutenaient dans vos choix ?

J’ai toujours tourné seule. Un producteur s’était dit intéressé avant la Révolution, mais sans engagement concret. On a finalement réussi à trouver un peu d’argent assez tard dans le processus de fabrication du film. Les commissions de subventions étaient alors saturées de projets sur la Tunisie et l’Egypte, mais le contre-champ à Tahrir pour lequel j’avais opté a joué en ma faveur.

Les images de votre documentaire sont très cadrées, très soignées, la lumière magnifique. D’où vous viennent ces qualités de filmage ?

J’ai suivi un mastère de réalisation de documentaire de création à Lussas en Ardéche, mais je pense surtout que c’est le temps passé au village qui m’a aidé. Je connaissais très bien les espaces, les modes de circulation dans la maison. Du coup, je savais comment je voulais filmer les choses, les gens.

Le tournage a duré dix mois répartis sur deux années et demi. N’aviez-vous pas peur que vos images soient datées ?

Bien sûr que si ! Je ne crois pas que mon film soit daté même si les événements le sont. Il traite d’un cheminement politique à partir d’une place spécifique que beaucoup de gens peuvent partager : celui de quelqu’un qui est loin du centre et qui ne veut ou ne peut pas participer aux événements directement parce qu’il y a toute la vie à côté. Cette place est intéressante à travailler et à formuler.

Votre film est une chronique qui peut durer toute la vie. Quand avez-vous compris que votre tournage était fini ?

La dernière scène du film est la dernière que j’ai tournée et je le savais en la filmant. On était en juillet 2013, deux ou trois semaines après la chute de Morsi, au moment du discours du mandat d’al-Sissi où il demande au peuple de lui donner le pouvoir de lutter contre la violence et les terroristes, où il met fin à cette espèce d’union nationale qui avait prévalu jusque-là, où il signifie le retour à l’ordre et de l’armée aux affaires. Durant la retransmission à la télévision, il y a eu une coupure d’électricité qui lui a coupé la parole et qui ramenait d’une façon comique à la réalité : comment fait-on pour vivre sans électricité ? Elle fait écho à une autre coupure électrique au début du film et permet d’amener les spectateurs à s’interroger sur ce qui avait ou non changé avec cette Révolution. Voilà pourquoi le film s’arrête là.

Deux ans après l’avoir fini puis accompagné un peu partout dans le monde, que représente ce film pour vous ?

C’est ma façon d’avoir participé à la Révolution. Il faut travailler cette période complexe durant laquelle un édifice politique a craqué. Selon moi, il faudrait multiplier ces petits récits locaux pour nourrir un grand récit complexe aux multiples ramifications. C’est ainsi qu’on arrivera à saisir les dynamiques à l’œuvre, à sortir de la centralité de Tahrir pour comprendre ce qui s’est passé et ce qui a été semé durant toute cette période.

Professeur d’arabe à Sciences Po Lyon, Anna Roussillon est née à Beyrouth et a grandi au Caire. Après avoir obtenu l’agrégation d’arabe, elle a suivi un mastère de réalisation de documentaires de création à Lussas en Ardèche. Je suis le peuple, son premier film, a été sélectionné dans une trentaine de festivals à travers le monde et y a récolté une vingtaine de prix. Il a fait l’ouverture de l’ACID à Cannes en 2015 et est sorti en salle en France en janvier 2016.

le journal des créations du 21e

le journal des créations du 21e